|

| INHALT |

| » Startseite |

| » Archiv |

| » Bücher |

| » Links |

| » Disclaimer |

| » Anzeige 1024x768 |

| RUBRIKEN |

| GASTKOLUMNE |

DIE UMWELT-KILLER d.a. Kein Tag ohne Klimahysterie; kein Tag ohne haltlose, unfundierte Übertreibungen! So heisst es bei der hinsichtlich der für uns aufbereiteten Weisungen führenden UNO-Institution IPCC, dem Intergovernmental Panel on Climate Change, längst unisono, dass das Klima den Weltfrieden gefährdet..... mehr... |

| ARTIKEL |

Anhaltender Widerstand gegen die TTIP 19.04.2015 20:23

Anhaltender Widerstand gegen die TTIP 19.04.2015 20:23

In der gesamten EU haben am Wochenende Zehntausende gegen das umstrittene Freihandelsabkommen mit der USA protestiert. Allein in München fanden sich 23.000 Demonstranten zusammen; in Leipzig waren es 2000 und in Stuttgart gingen 1000 Demonstranten auf die Strasse. In Berlin bildeten mehrere tausend Teilnehmer eine Menschenkette. Die Europäische Bürgerinitiative ›Stop TTIP‹, die sich gegen die Handelsabkommen der EU mit Kanada (CETA) und der USA (TTIP) wendet, hat mittlerweile in Deutschland eine Million Unterschriften gesammelt, teilte die Initiative am 19. April mit. Fakt ist indessen, dass die EU-Kommission dazu neigt, Proteste dieser Art, wozu auch ein bereits in Brüssel vorliegendes, den Vorschriften entsprechend unterzeichnetes Bürgerbegehren gehört, kalt zu übergehen. Unter dem Stichwort ›Freihandel‹ resp. ›TTIP / CETA‹ haben wir eine ganze Reihe von Artikeln eingestellt.

Diesen fügen wir ein von der ›jungen Welt‹ am 15. April veröffentlichtes Interview hinzu, das

die Zeitung mit dem an der Universität Bremen lehrenden Professor Andreas Fischer-Lescano

geführt hat; dessen Forschungsschwerpunkte schliessen Öffentliches Recht und

Europarecht ein. Aus dem Gespräch geht Folgendes hervor: »Fischer-Lescano hatte bereits vor

einiger Zeit in einem Gutachten darauf hingewiesen, dass mit den Handelsabkommen

CETA und TTIP sowohl gegen das Grundgesetz als auch gegen EU-Recht verstossen

wird: »Politische Entscheidungen müssen

demokratisch rückgebunden sein. Das ist bei den in CETA und TTIP geplanten Gremien

nicht im Ansatz realisiert. Sie sind nur mit Exekutiv-Vertretern besetzt; die

Mitgliedstaaten der EU sind in ihnen nicht vertreten, können also nicht

mitbestimmen. Dennoch sollen sie weitreichende Entscheidungen treffen, teilweise sogar

in Bereichen, in denen die EU gar nicht tätig werden darf. Sie können zum

Beispiel den Geltungsumfang der Abkommen erweitern. Von diesen Gremien wird es

auch abhängen, welches Niveau im Hinblick auf die Verbraucherrechte und den Arbeitsschutz

realisiert werden kann. Das ist so etwas wie eine Generalermächtigung, die es

so nicht geben darf. Die Gefahr ist, dass auf diese Weise soziale Rechte

ausgehöhlt werden. Sie vertreten die Ansicht, dass das in CETA

und TTIP vorgesehene Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) dem richterlichen

Rechtsprechungsmonopol widerspricht und sowohl das Grundgesetz als auch das

EU-Recht verletzt. Laufen die ISDS-Schiedsverfahren tatsächlich auf eine

private Paralleljustiz hinaus? Das Stichwort ›private

Paralleljustiz‹ verharmlost die Probleme

des ISDS deutlich. Wenn dort das Problem läge, könnte man es in der Tat so

beheben, wie es Sigmar Gabriel nun vorgeschlagen hat, nämlich indem man einen

mit Berufsrichtern besetzten Investitionsschiedsgerichtshof gründet. Das wäre

aber ein Schritt in die falsche Richtung: Es gibt mit den

Menschenrechtsgerichtshöfen bereits Institutionen, die überstaatlich auch das

Eigentumsgrundrecht schützen. Sie tun das in einer ausgewogenen Weise unter Einbeziehung

von Gemeinwohlbelangen. Daneben spezielle Investitionsgerichte zu etablieren,

schwächt den allgemeinen Menschenrechtsschutz und verstärkt die Institutionen

der Freihandelsideologie. Das setzt sich nicht nur mit dem richterlichen

Rechtsprechungsmonopol des Grundgesetzes, sondern auch mit dem Grundsatz der

Autonomie des Unionsrechts in Widerspruch. Der grundrechtliche Kerngedanke,

dass ›Eigentum verpflichtet‹, wird durch diese ISDS-Verfahren ausgehebelt. Eine

weitreichende Bestimmung bei CETA ist die sogenannte ›Ratchet Clause‹

[Sperrklinkenklausel]. Im Gegensatz zu der grossen Brisanz dieser Klausel

wissen die wenigsten, was sich dahinter verbirgt. Worum geht es? Würde eine solche ›Ratchet-Klausel‹ in die Verträge eingebaut, wäre das eine Ewigkeitsgarantie

für die Privatisierung. Vorgenommene Privatisierungen öffentlicher

Dienste können dann zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr zurückgenommen

werden. Die

Verträge führen also insgesamt zu einem Verlust staatlicher Souveränität. Wäre

das rechtmässig? Grundgesetz und Unionsrecht verlangen, dass die Ausgestaltung der

Wirtschaftsordnung jederzeit der demokratischen Disposition unterliegen muss,

dass es jederzeit möglich sein muss, die Sozialbindung des Eigentums zu

erhöhen, die Strukturen der Sicherung öffentlicher Güter anders zu gestalten.

Diese Spielräume dürfen durch völkerrechtliche Verträge nicht ausgehebelt

werden. Heribert

Prantl, Mitglied der Chefredaktion der ›Süddeutschen Zeitung‹ und

ehemaliger Richter, hat die ISDS-Schiedsverfahren vor fast einem Jahr ›eine

Perversion rechtsstaatlichen Denkens‹ genannt, die den ›Status der

Normalität‹ erhalten solle. Wie erklären Sie sich, dass die verfassungsrechtlichen

Bedenken öffentlich bisher so wenig zur Kenntnis genommen werden? Die Debatte wird zur Zeit noch von den Investitionsschutzexperten, die mit wenigen Ausnahmen die mit der Schiedsgerichtsbarkeit verbundenen Gefahren bagatellisieren, dominiert. Die Diskussion wird aber noch an Fahrt aufnehmen, insbesondere wenn die anhängigen Verfassungsbeschwerden verhandelt werden. Schon jetzt gibt es durchaus auch prominente Verfassungsjuristen, die sich kritisch geäussert haben, so unter anderem der ehemalige Richter am Bundesverfassungsgericht, Siegfried Broß. Ich bin optimistisch, dass es gelingen wird, das rechtspolitische Problembewusstsein zu schärfen.« [1] Die Konzerne reagieren auf die andauernden Proteste in ihrer Weise,

indem - der ›Frankfurter

Allgmeine Sonntagszeitung‹ vom 19. 4.

zufolge - die Vorstandsvorsitzenden

führender deutscher Konzerne jetzt für das Abkommen mobil machen. Daraus

erwächst dem Bürger, der ohnedies auf schwachem Boden angesiedelt ist, leider

zusätzlicher Widerstand. »Wir wollen

TTIP«, heisst die Aktion, für die der Bundesverband der

Deutschen Industrie, BDI, Top-Manager aus Industrie wie Mittelstand zusammengetrommelt

hat. Sie soll kommende Woche starten. »Die deutsche

Wirtschaft sieht in TTIP grosse Chancen«, betont

BDI-Präsident Ulrich Grillo gegenüber der ›F.A.S.‹ »TTIP ist nicht Kür, sondern Pflicht«, erklärt Daimler-Chef Dieter Zetsche. Wenn sich

Amerika in Richtung Pazifik orientiere, werde dies die Rolle Europas schwächen,

warnt der Automanager. Die erste Riege deutscher Konzerne ist in dem Bündnis

vertreten; zu den Unterzeichnern gehören Vorstandsvorsitzende wie Frank Appel

(Deutsche Post DHL), Kurt Bock (BASF) Marijn Dekkers (Bayer), Heinrich

Hiesinger (Thyssen-Krupp) Joe Kaeser (Siemens), Norbert Reithofer (BMW), Kasper

Rorsted (Henkel). Sie alle beschwören die Vorteile freier Märkte und verwahren

sich gegen den Verdacht, TTIP nutze nur Konzernen und gefährde das Wohl der

Verbraucher. [2] Inzwischen wächst auch in der USA selbst der Widerstand gegen das

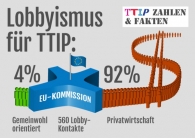

Abkommen. Allerdings ist bei dem unangefochtenen Einfluss, den die Konzernwelt

unvermindert auf Brüssel ausüben kann, absehbar, dass sich die

Auseinandersetzung noch lange hinziehen wird, mit ungewissem Ausgang.

[1] https://www.jungewelt.de/2015/04-15/003.php 15. 4. 15 [2] http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ttip-und-freihandel/daimler-chef-zetsche-ttip-ist-pflicht-13546605.html 19. 4. 15

|

| SUCHEN |

| MEDIENTIPP |

Albtraum Zuwanderung |

| ANZEIGEN |